9-го мая – мы все отмечаем большой праздник и юбилейную дату – 80 лет Победы в Великой Отечественной войне!

Как обычно, а в этом году особенно, к годовщине великой Победы в стране пройдут всевозможные акции Памяти, будут представлены новые выставки, выпущены новые кинокартины, документальные фильмы, пройдёт множество других, аналогичных событий, посвящённых тем далёким дням, навсегда вошедшим в историю нашей страны и всего человечества.

Не оставаясь в стороне от столь знаменательного события, руководство ФК «Уфа», футболисты и тренеры, все сотрудники нашего Клуба горячо поздравляют ветеранов войны, всех болельщиков и нашего клуба, и любителей футбола всей страны с таким великим праздником – 80-летием Победы в Великой Отечественной войне!

Специально к юбилейной дате, Футбольный Клуб «Уфа», в лице своей пресс-службы, постарался внести небольшой вклад и представить болельщикам небольшой материал, посвящённый той войне, футболу в послевоенной Уфе, и отдать дань долга уфимским футболистам - фронтовикам и труженикам тыла, кто вынес на себе всю тяжесть войны 1941 - 1945 гг.

Футбол в Уфе, как известно, в своей истории насчитывает уже много больше ста лет – первые поединки на футбольных площадках города состоялись в самом начале 20-го века, а официальным днём рождения футбола в Уфе считается 29 августа (11 сентября по новому стилю) 1912 года. В тот день на поле современного Парка им И. Якутова в междугороднем матче встретились футболисты Уфы («ОФР») и Самары («Яхт-клуб»). Однако в масштабах соревнований по футболу всесоюзного уровня уфимские команды до 1941-го года принимали участие лишь эпизодами - в различных Кубках: СССР, РСФСР и т.п. турнирах.

Многое изменилось после окончания войны, и уже весной 1947-го года футбольная Уфа получила приглашение принять участие в очередном чемпионате СССР, во 2-й группе. Если говорить конкретно, приглашение из Секции футбола Спорткомитета СССР получила команда «Динамо» (Уфа), ставшая сильнейшей в Башкирской АССР в 1946-м году. Однако, динамовцы отказались от такого почётного права по банальной причине – отсутствия финансирования, т.к. по правилам тех лет команды подобных спортобществ состояли на балансе Центрального Совета своего Общества в Москве и подобное материальное обеспечение уфимских динамовцев в чемпионате СССР 1947-го года, заранее, просто не было предусмотрено финансовым планом ЦС «Динамо» в Москве.

К чести спортивного руководства в Уфе, было выработано своё предложение, и в Москву была отправлена на согласование другая кандидатура для участия в чемпионате СССР по футболу - команда «Крылья Советов», которая представляла город Черниковск и спортивный коллектив Уфимского моторного завода («УМЗ»). Ныне этот завод носит другое название: «Уфимское моторостроительное производственное объединение», или полностью - ПАО «ОДК-УМПО». Чтобы было понятнее молодому поколению: чуть более десятилетия Черниковск был самостоятельным городом (5 декабря 1944 – 24 июля 1956). До и после этого периода Черниковск был составной частью города Уфы.

С начала войны в Уфе было два непримиримых футбольных соперника: «Динамо» и «Крылья Советов» из Черниковска. Имея практически равноценные по мастерству составы, команды поочерёдно становились сильнейшими в Уфе и Башкирии на протяжении всех лет войны и послевоенного времени (1942-1947 гг.). Это было обусловлено тем, что команды были сформированы на основе приезжих футболистов, которые были эвакуированы в Уфу. В частности, завод «УМЗ» в первый год войны принял на своих площадях несколько предприятий авиационной промышленности, прибывших из западной части СССР: из Рыбинска, Ленинграда, Москвы и Воронежа. Вместе со своими заводами в Уфу прибыли и работники этих предприятий, среди которых оказалось много бывших и действующих футболистов, некоторые из которых до войны выступали на очень серьёзном турнирном уровне. Такая же ситуация сложилась и в уфимском «Динамо» - в коллектив влилось большое количество приезжих футболистов.

Однако, как оказалось, в одиночку каждая из уфимских команд ещё не готова была представить город в чемпионате СССР. Поэтому, даже имея согласие из Москвы на замену участника от Уфы в чемпионате СССР, здраво рассудив, уфимские спортивные организаторы решили собрать фактически сборную города Уфы под флагом команды «Крылья Советов». Участник всесоюзного чемпионата практически поровну состоял из футболистов двух клубов, с привлечением ещё одного вратаря из уфимского «Локомотива». Команда финансировалась за счёт «УМЗ», однако проводила домашние матчи на стадионе «Динамо», в Уфе. Дело в том, что родной стадион футболистов «Крыльев» не соответствовал условиям проведения матчей чемпионата страны.

Таким образом, в год 80-летия Победы уфимский футбол отмечает 78-ю годовщину регулярного участия в чемпионат страны по футболу. И хотя дебютный сезон для команды «Крылья Советов» сложился неудачно, и было занято последнее, 12-е место в 1-й зоне 2-й группы, тем не менее, в знак уважения памяти футболистов, их ратного подвига на фронтах Великой Отечественной войны и, не менее значимых трудовых достижений в тылу, мы обязаны помнить их имена.

В заголовке материала представлена команда «Крылья Советов» (фото 1), которую запечатлел фотограф 20 июля 1947-го года перед матчем в Уфе против «Торпедо» (Ярославль). Стоят (слева-направо): Михаил Архипов, Фёдор Литвинов, Константин Чесноков, Михаил Печковский, Илья Виноградов, Константин Плохов. Сидят: Евгений Меркулов, Николай Макаров, Виктор Быков, Владимир Извеков, Степан Шуршин, Борис Устюжанин. Об этих футболистах, и тех, кто не попал на снимок, наш дальнейший рассказ.

Первого, кого хотелось бы отметить из команды «Крылья Советов» (Черниковск) образца 1947-го года, вспомним Ивана Смирнова (фото 3). Он прибыл в Черниковск в начале 1942-го года, вместе с другим эвакуированным персоналом Ленинградского механического завода. До войны выступал за ленинградские команды «Красная заря», «Электрик» и «Зенит» в высшей лиге чемпионата СССР. Финалист Кубка СССР по футболу. Принимал участие в знаменитом блокадном «матче смерти» в Ленинграде в 1942 году. Памятная доска об этом событии с именем Ивана Смирнова висит на входе стадиона «Динамо» в Санкт-Петербурге, а в 2012-м году, на том же стадионе, был открыт памятник об этом событии. Иван Смирнов трудился на заводе УМЗ, играл в футбол за заводскую команду, в конце 40-х тренировал «Крылья Советов». Остался на жительство в Уфе.

Первого, кого хотелось бы отметить из команды «Крылья Советов» (Черниковск) образца 1947-го года, вспомним Ивана Смирнова (фото 3). Он прибыл в Черниковск в начале 1942-го года, вместе с другим эвакуированным персоналом Ленинградского механического завода. До войны выступал за ленинградские команды «Красная заря», «Электрик» и «Зенит» в высшей лиге чемпионата СССР. Финалист Кубка СССР по футболу. Принимал участие в знаменитом блокадном «матче смерти» в Ленинграде в 1942 году. Памятная доска об этом событии с именем Ивана Смирнова висит на входе стадиона «Динамо» в Санкт-Петербурге, а в 2012-м году, на том же стадионе, был открыт памятник об этом событии. Иван Смирнов трудился на заводе УМЗ, играл в футбол за заводскую команду, в конце 40-х тренировал «Крылья Советов». Остался на жительство в Уфе.

Михаил Архипов и Константин Чесноков - ленинградцы. Всю войну проработали на заводе «УМЗ», а затем вернулись в родной город. Илья Виноградов был эвакуирован в Уфу из Москвы вместе со своим заводом («п/я № 161»), в столице Башкирии играл за команду «Динамо». Евгений Кореновский и Михаил Печковский были эвакуированы из Белоруссии. Ушли на фронт из Уфы, после демобилизации по ранению работали на заводе «УМЗ», выступали за команду «Крылья Советов». Первый из них после войны остался в Уфе.

А вот Николай Сыщенко, вместе с семьёй, приехал в Уфу задолго до войны. Футболом начал заниматься на стадионе «УМЗ», играл за команду «Крылья Советов». Один из главных долгожителей уфимского футбола – выходил на футбольное поле в матчах ветеранов, когда ему было далеко за 70! Универсал - он мог сыграть на любой позиции, на поле, вплоть до вратаря!

Ещё один заслуженный ветеран уфимского футбола - знаменитый уфимский голкипер Степан Шуршин. Начал игровую карьеру ещё в конце 20-х, а закончил выступления в большом футболе после 1955-го года. Поиграл во всех главных уфимских командах: «Локомотив» (до 1942 г.), «Динамо» (1942-1946 гг.), «Крылья Советов» (1947-1949 гг.), «Спартак» (1950-1955 гг.). Был отличным художником, по рассказам ветеранов футбола, однажды нарисовал портреты всей своей команды, по качеству не уступающие фотографиям. Увы, те портреты до наших дней не сохранились.

Фёдор Литвинов и Евгений Меркулов, как и другие футболисты заводской команды, всю войну трудились наравне со всеми в цехах УМЗ, а после тяжёлых смен ещё и занимались футболом - тренировались на заводском стадионе под руководством тренера из Москвы М. И. Гольдина. Евгений Меркулов, кстати, впоследствии - отец известного в Уфе футболиста, игрока команды СК им. Н. Гастелло 70-х, 80-х годов - Владимира Меркулова.

На фронт также отправились и многие другие будущие игроки команды «Крылья Советов» образца 1947-го года: Виктор Вавилов, Сафа Валиуллин, Виктор Быков, Владимир Извеков, Константин Плохов. Кому-то из них посчастливилось застать Победу на территории врага, к примеру, К. Плохов встретил Победу на территории Польши (фото 4, слева). Танкист, лейтенант Виктор Вавилов (фото 5) переехал в Уфу из Ижевска ещё в 1937 году, ушёл на фронт из Уфы, после войны много играл за уфимский «Спартак», а затем тренировал эту же команду.

На фронт также отправились и многие другие будущие игроки команды «Крылья Советов» образца 1947-го года: Виктор Вавилов, Сафа Валиуллин, Виктор Быков, Владимир Извеков, Константин Плохов. Кому-то из них посчастливилось застать Победу на территории врага, к примеру, К. Плохов встретил Победу на территории Польши (фото 4, слева). Танкист, лейтенант Виктор Вавилов (фото 5) переехал в Уфу из Ижевска ещё в 1937 году, ушёл на фронт из Уфы, после войны много играл за уфимский «Спартак», а затем тренировал эту же команду.

Виктор Быков и Владимир Извеков вернулись домой до весны 1945-го из-за полученных ранений. Виктор Быков (фото 6) служил в танковых частях, стрелком-радистом на танке Т-34. Принимал участие в Курской битве. Осенью 1943-го году получил контузию, а после госпиталя демобилизовался. Виктор Быков одинаково хорошо играл в футбол и хоккей с мячом, одинаково успешно атаковал ворота соперников и на футбольном поле, и на ледяной площадке. Один из пионеров хоккея с шайбой в Уфе, а его сын - Владимир Быков, один из самых известных воспитанников уфимского хоккея.

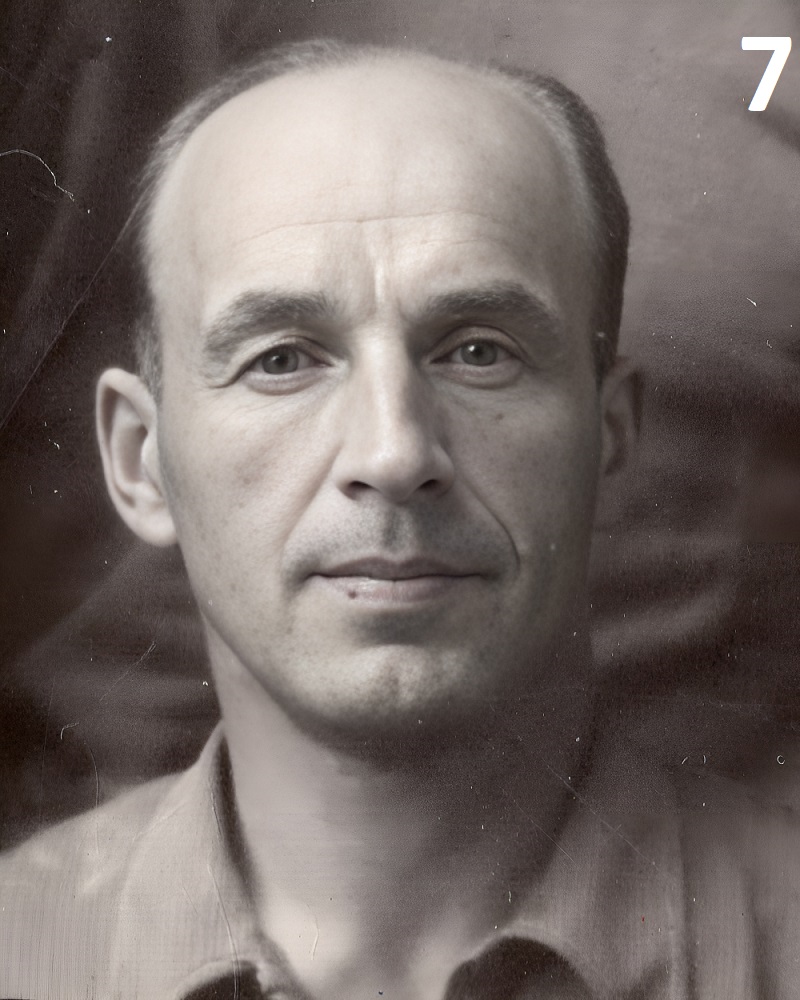

Сафа Валиуллин (фото 7) - рядовой, награждён медалью «За отвагу», судил многие матчи в чемпионате СССР по футболу, был начальником футбольных команд Уфы и Башкирии, выступавших в классе «Б». Кстати, его сын - Рамиль Валиуллин стал хоккеистом, немного поиграл в Уфе, а затем перешёл в московский «Локомотив», в котором провёл 7 сезонов. Перейдя на тренерскую работу, там же в Москве, Рамиль Валиуллин успел поработать со многими молодыми хоккеистами, ставшими впоследствии очень известными. Но имя одного воспитанника стоит назвать - Александр Овечкин, которого Рамиль Валиуллин тренировал в хоккейной школе «Динамо» (Москва), когда будущему всемирно известному форварду «Вашингтона» было 13-15 лет.

Сафа Валиуллин (фото 7) - рядовой, награждён медалью «За отвагу», судил многие матчи в чемпионате СССР по футболу, был начальником футбольных команд Уфы и Башкирии, выступавших в классе «Б». Кстати, его сын - Рамиль Валиуллин стал хоккеистом, немного поиграл в Уфе, а затем перешёл в московский «Локомотив», в котором провёл 7 сезонов. Перейдя на тренерскую работу, там же в Москве, Рамиль Валиуллин успел поработать со многими молодыми хоккеистами, ставшими впоследствии очень известными. Но имя одного воспитанника стоит назвать - Александр Овечкин, которого Рамиль Валиуллин тренировал в хоккейной школе «Динамо» (Москва), когда будущему всемирно известному форварду «Вашингтона» было 13-15 лет.

Не менее интересна судьба Владимира Извекова. Он также всегда выделялся своими атакующими действиями на футбольном поле в роли нападающего, был известен своими бомбардирскими достижениями. На фронте получил тяжёлое ранение руки, были повреждены пальцы, что, однако, не помешало возобновлению футбольной карьеры. Но, что, самое любопытное, В. Извеков очень хорошо играл в русский хоккей с мячом, причём - в воротах! Этому не помешало даже ранение руки, полученное на фронте. Признанием вратарского таланта уфимца служит тот факт, что после матча Кубка СССР по хоккею с мячом в составе уфимского «Спартака» против команды «Динамо» (Москва) в 1952-м году Владимира Извекова москвичи пригласили в свою команду, восхитившись игрой уфимского вратаря.

Однако Владимир Извеков не принял приглашение «Динамо», сославшись на смехотворную причину для наших дней, но очень важную для него в то время. Дело в том, что футболист-хоккеист Извеков был признанным голубятником в Уфе, имел несколько голубятен и много питомцев, которых не решился бросить в Уфе при переезде в Москву. Следует добавить, что на фронте Владимир Извеков был награждён орденами Отечественной войны I-й степени и Красной Звезды, медалью «За Отвагу». В наградном листе к медали было сказано: «Наградить разведчика 1-го дивизиона красноармейца … за то, что он 25 августа 1944-го года в р-не Сагае, находясь на наблюдательном пункте, при отражении контратаки противника из личного оружия уничтожил двух немцев».

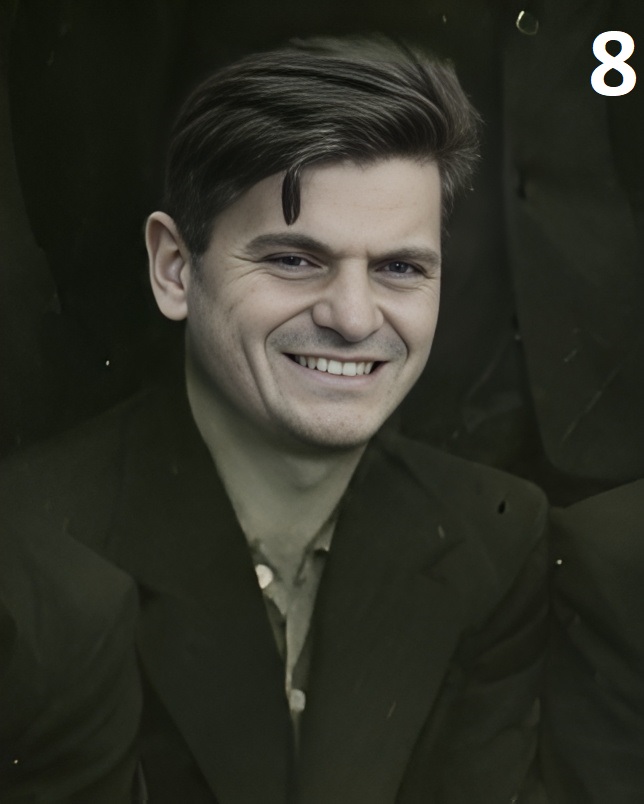

Но, пожалуй, самым заметным в атаке команды «Крылья Советов» был Николай Макаров (фото 8). По признанию всех ветеранов уфимского футбола, Н. Макаров был самым талантливым футболистом, техничным игроком на футбольном поле и грозой всех вратарей, против которых ему доводилось играть. Воспитанник московского футбола, по некоторым данным, чуть ли не спартаковской секции, Николай Макаров вместе с Николаем Строгановым появились в Уфе в конце войны, в 1944-м году. Оба были направлены после госпиталей в Уфимское пехотное училище для обучения. И Макаров и Строганов даже выступали в 1944-м вместе с командой своего учебного заведения в чемпионате БАССР. Видимо, в этом турнире обоих футболистов присмотрели тренеры «Динамо» (Уфа), и уже в 1945-м Макаров и Строганов защищали динамовские цвета в очередном чемпионате Башкирии.

Но, пожалуй, самым заметным в атаке команды «Крылья Советов» был Николай Макаров (фото 8). По признанию всех ветеранов уфимского футбола, Н. Макаров был самым талантливым футболистом, техничным игроком на футбольном поле и грозой всех вратарей, против которых ему доводилось играть. Воспитанник московского футбола, по некоторым данным, чуть ли не спартаковской секции, Николай Макаров вместе с Николаем Строгановым появились в Уфе в конце войны, в 1944-м году. Оба были направлены после госпиталей в Уфимское пехотное училище для обучения. И Макаров и Строганов даже выступали в 1944-м вместе с командой своего учебного заведения в чемпионате БАССР. Видимо, в этом турнире обоих футболистов присмотрели тренеры «Динамо» (Уфа), и уже в 1945-м Макаров и Строганов защищали динамовские цвета в очередном чемпионате Башкирии.

Но прежде, чем попасть в Уфу, Николай Макаров, к примеру, проделал большой боевой путь. На фронт Николай Макаров был призван в октябре 1941-го. Служил в разведке, всегда находился на самых горячих участках боёв. Был награждён орденами и медалями. В частности, в наградном листе к ордену «Красная Звезда» про Николая Макарова говорится следующее:

- «Смелый, опытный разведчик, дерзкий и находчивый в бою. 10 июля 1943-го года в районе Гривы один из первых ворвался в траншею противника и противотанковой гранатой уничтожил расчёт пулемёта …

В бою 9-го октября того же года в районе Малиновщины (Белоруссия – прим. авт.), когда рота попала в окружение, огнём автомата уничтожил до 10 гитлеровцев и одного офицера. За время последних наступательных боёв уничтожил до 30 гитлеровцев и 2-х офицеров». Весной того же, 1943-го года Николай Макаров получил первую из двух своих медалей «За Отвагу» за то, что вооружившись противотанковой гранатой, под огнём противника подполз к ДЗОТу и взорвал его, чем обеспечил успех атаки своего подразделения.

Дойти до Берлина Николаю Макарову не позволило тяжёлое ранение, полученное в ходе наступательных боёв в Белоруссии. После лечения в госпитале младший лейтенант Николай Макаров был направлен, как уже говорилось выше, в Уфу, в военное училище. Однако это училище закончить Макарову не пришлось - наступил мир, а его футбольными способностями заинтересовались в уфимском «Динамо», переманив в свою команду. Так Н. Макаров хотя и стал служить в НКВД, но в основном играл в футбол за «Динамо». В 1947-м году Николай Макаров, как и несколько других динамовцев приняли участие в чемпионате СССР в составе черниковских «Крыльев». В 1948-м Николай Макаров вновь вернулся в родное «Динамо», где ещё на протяжении ряда лет выступал и тренировал эту команду. В футболе Николай Макаров оставался вплоть до середины 70-х, обслуживал матчи чемпионата республики в роли арбитра. К сожалению, полученные раны и контузии на фронте очень осложнили последние годы жизни лучшего игрока уфимского футбола. Предпринятые попытки авторов этого материала найти захоронение Н. Макарова на уфимском погосте, чтобы воздать дань уважения футболисту, пока не увенчались успехом.

В заключение этой части нашего рассказа представляем вашему вниманию списочный состав команды «Крылья Советов», которая стала первопроходцем среди уфимских футбольных дружин, впервые принимавшая участие в чемпионатах страны по футболу.

«Крылья Советов» (Черниковск) - 1947

|

ФИО |

Амплуа |

Демография футболистов |

|

Шуршин Степан Алексеевич |

вратарь |

23.04.1913, г. Уфа - 15.05.1987, г. Уфа |

|

Устюжанин Борис Филиппович |

вратарь |

1918 - 28.09.1948, г. Уфа |

|

Вавилов Виктор Николаевич |

защитник |

05.10.1912, Вятская губерния, г. Воткинск (ныне - Удмуртия) - ? |

|

Чесноков Константин Михайлович |

защитник |

1915, Воронежская обл., Моршанский р-н, д. Пичаево (ныне - Тамбовская обл.) - 26.06.1972, г. Ленинград |

|

Виноградов Илья Фёдорович |

защитник |

11.07.1914, Московская обл., Волоколамский р-н, д. Новое - 09.08.1978, г. Москва |

|

Валиуллин Сафа Халилович |

защитник |

13.11.1916, г. Уфа - 19.11.1975, г. Уфа |

|

Меркулов Евгений Сергеевич |

защитник |

28.12.1925, Саратовская обл., Сердобский р-н, с. Вырубовка - 24.01.1985, г. Уфа |

|

Архипов Михаил Александрович |

полузащитник |

05.11.1916, г. Санкт-Петербург - 9.10.2004, г. Санкт-Петербург |

|

Строганов Николай Николаевич |

полузащитник |

02.02.1923, г. Рыбинск - 27.07.1998, г. Владивосток |

|

Кореновский Евгений Андреевич |

полузащитник |

24.09.1922, Белорусская ССР, Гомельская обл., с. Новобелица - 14.04.1990, г. Уфа |

|

Плохов Константин Александрович |

полузащитник |

01.11.1921, г. Уфа - 06.06.1990, г. Уфа |

|

Гусев Владимир Ефимович |

полузащитник |

13.01.1925, БАССР, г. Белорецк - 18.04.1995, г. Уфа |

|

Литвинов Фёдор Петрович |

полузащитник |

27.08.1920, Чкаловская обл., Буртинский р-н, д. Островное - 19.10.1951, г. Уфа |

|

Трифонов Михаил Павлович |

нападающий |

23.10.1915, Казанская губерния - 23.12.1958, БАССР, г. Салават |

|

Макаров Николай Васильевич |

нападающий |

04.08.1922, Московская обл., г. Яхрома - 15.02.1996, г. Уфа |

|

Печковский Михаил Иванович |

нападающий |

02.01.1924, Белорусская ССР, Могилёвская губ., д. Бабенка - 28.04.2003, г. Санкт-Петербург |

|

Быков Виктор Николаевич |

нападающий |

10.07.1923, г. Уфа - 28.12.2013, г. Уфа |

|

Смирнов Иван Иванович |

нападающий |

06.01.1910, г. Санкт-Петербург - 26.02.1976, г. Уфа |

|

Извеков Владимир Васильевич |

нападающий |

21.04.1925, г. Уфа - 10.08.1988, г. Уфа |

|

Сыщенко Николай Никифорович |

нападающий |

06.12.1922, Украинская ССР, Черниговская обл., Понорницкий р-н, с. Понорница - 05.04.2014, г. Уфа |

|

Пономарёв Пётр Михайлович |

нападающий |

22.06.1914, Казанская губерния, с. Шереметьевка - 12.02.2006, г. Москва |

|

Беляев Григорий Ефимович |

нападающий |

13.02.1920, Красноярский край, Сухобузимский р-н, д. Б.-Балчук - 02.06.1997, Московская обл., г. Щёлково |

|

Иткин Борис Исаакович |

нападающий |

17.01.1921, г. Свердловск - 23.07.1995, г. Уфа |

Тренер (играющий) и капитан команды - Чесноков Константин Михайлович (1915).

Пользуясь, случаем, нельзя не отметить большую группу и других уфимских футболистов, кто прямо с зелёных полей стадионов Уфы ушли на поля сражений. Многие из них уже никогда не

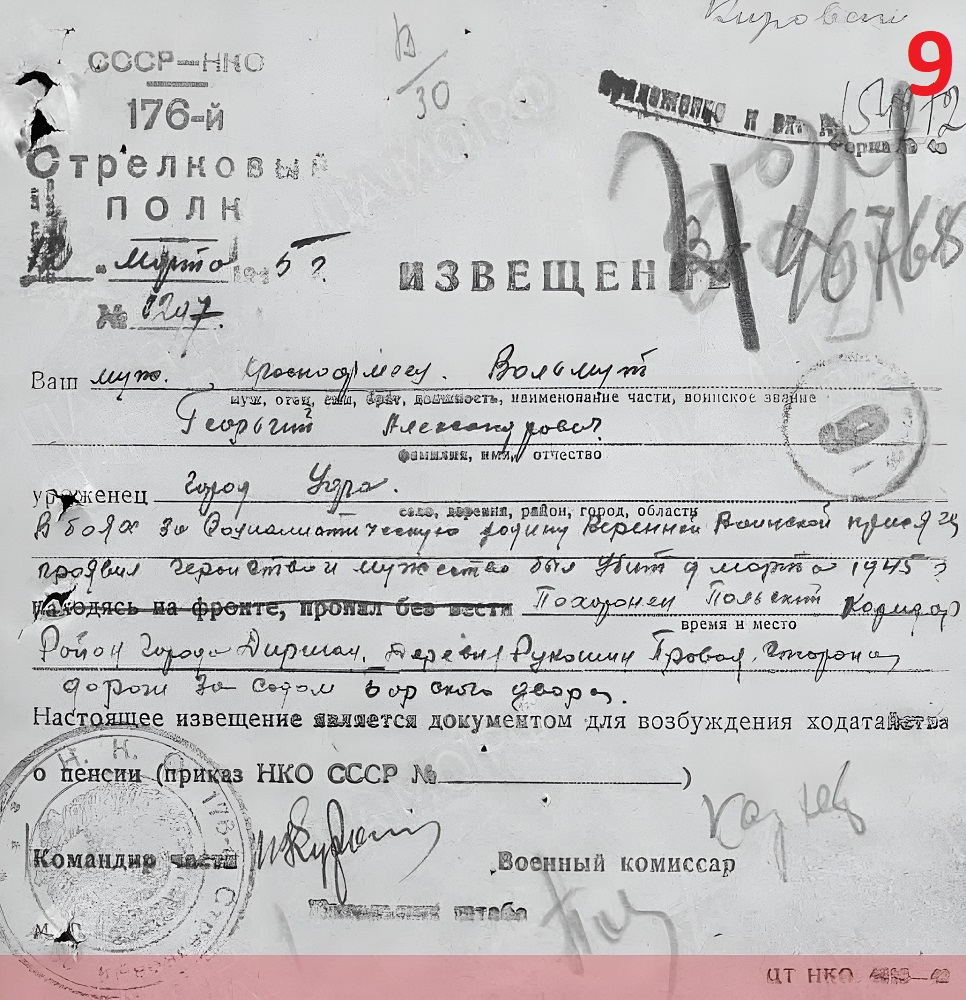

Пользуясь, случаем, нельзя не отметить большую группу и других уфимских футболистов, кто прямо с зелёных полей стадионов Уфы ушли на поля сражений. Многие из них уже никогда не вернулись к футболу. Среди ушедших на фронт, были братья Вольмут: Александр и Георгий. Первый из них до войны играл за уфимский «Локомотив», второй - за «Спартак». Александру (1912 - 2005) посчастливилось вернуться домой, пусть и с ранениями и прожить ещё долгую жизнь. А вот Георгий (1906 - 09.03.1945) погиб, немного не дожив до Победы, и был похоронен на территории Польши (фото 9). Причём, отметим любопытную деталь, оба брата - потомки известного в Уфе в 19-м веке владельца собственной пивоварни, австрийского подданного Георгия Георгиевича Вольмут.

вернулись к футболу. Среди ушедших на фронт, были братья Вольмут: Александр и Георгий. Первый из них до войны играл за уфимский «Локомотив», второй - за «Спартак». Александру (1912 - 2005) посчастливилось вернуться домой, пусть и с ранениями и прожить ещё долгую жизнь. А вот Георгий (1906 - 09.03.1945) погиб, немного не дожив до Победы, и был похоронен на территории Польши (фото 9). Причём, отметим любопытную деталь, оба брата - потомки известного в Уфе в 19-м веке владельца собственной пивоварни, австрийского подданного Георгия Георгиевича Вольмут.

Среди ушедших на войну уфимских футболистов были практически все спартаковцы, некоторые из которых вернулись с войны не только с Победой, но и в званиях старших офицеров. К примеру, Геннадий Трофимович Бондарь закончил войну в звании полковника, остался на службе и вышел в отставку в звании генерал-лейтенанта (фото 10). Всю войну прослужил, а после Победы вернулся в футбол Всеволод Копанев, форвард довоенного уфимского Динамо» (фото 11). Служили уфимские футболисты в разных воинских частях и родах войск. Юрий Акатьев, к примеру, футболист послевоенного уфимского «Спартака», воевал в авиации, имеет много боевых наград (фото 12, 13).

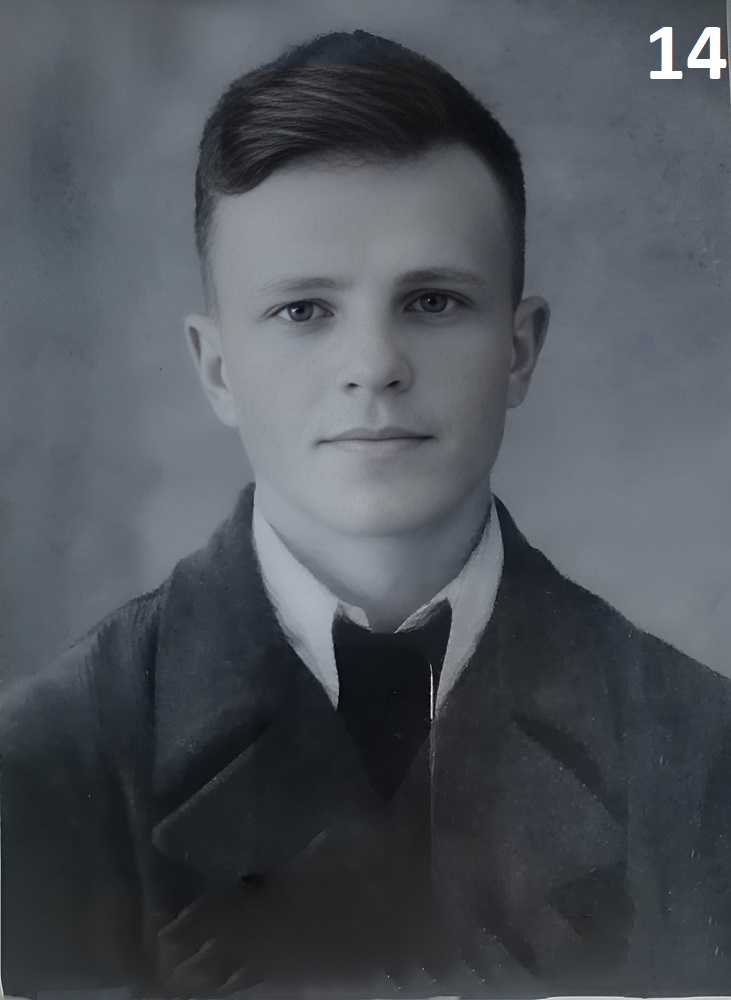

Были среди уфимских спортсменов-фронтовиков и вовсе удивительные случаи. Юрий Кубасов (фото 14, 15 - справа), 1929-го года рождения, спортом начал заниматься незадолго до войны и по всем законам не успел бы попасть в горнило войны. Однако в конце 1944-го, не известив никого из родственников, Юрий в свои неполные 16 лет попросту … сбежал на войну. Причём боевые действия в то время уже проходили практически за границами СССР. Тем не менее, миновав все кордоны и патрули, в ноябре 1944-го года Юрий смог пробраться в Действующую армию, непосредственно на линию фронта, и добился того, чтобы его включили в состав одной из артиллерийских частей. За несколько месяцев войны Юрий Кубасов был награждён медалью «За боевые заслуги».

Были среди уфимских спортсменов-фронтовиков и вовсе удивительные случаи. Юрий Кубасов (фото 14, 15 - справа), 1929-го года рождения, спортом начал заниматься незадолго до войны и по всем законам не успел бы попасть в горнило войны. Однако в конце 1944-го, не известив никого из родственников, Юрий в свои неполные 16 лет попросту … сбежал на войну. Причём боевые действия в то время уже проходили практически за границами СССР. Тем не менее, миновав все кордоны и патрули, в ноябре 1944-го года Юрий смог пробраться в Действующую армию, непосредственно на линию фронта, и добился того, чтобы его включили в состав одной из артиллерийских частей. За несколько месяцев войны Юрий Кубасов был награждён медалью «За боевые заслуги».

После окончания войны Юрий вернулся в Уфу, благодаря таланту и трудолюбию на тренировках добился успехов сразу в нескольких видах спорта, особенно в баскетболе и русском хоккее, неплохо играл в футбол и стал одним из пионеров хоккея с шайбой в Уфе.

В заключение нашего рассказа, нельзя не вспомнить ещё одного уфимского футболиста, которого война вроде бы обошла стороной, но повлияла на его судьбу самым непосредственным образом. Это Владимир Алексеевич Зябликов (фото 16) – футболист команды «Крылья Советов» (Уфа/Черниковск). Воспитанник секции футбола завода «УМЗ» В. Зябликов всю войну трудился на родном заводе, одновременно с успехом выступая в составе «Крыльев» в турнирах различного уровня. В том числе в 1945-м году, когда черниковская команда «Крылья Советов» далеко продвинулась в Кубке ВЦСПС (фото 2). Было в ту пору Владимиру неполных 20 лет (родился 5-го июля 1925 года).

В заключение нашего рассказа, нельзя не вспомнить ещё одного уфимского футболиста, которого война вроде бы обошла стороной, но повлияла на его судьбу самым непосредственным образом. Это Владимир Алексеевич Зябликов (фото 16) – футболист команды «Крылья Советов» (Уфа/Черниковск). Воспитанник секции футбола завода «УМЗ» В. Зябликов всю войну трудился на родном заводе, одновременно с успехом выступая в составе «Крыльев» в турнирах различного уровня. В том числе в 1945-м году, когда черниковская команда «Крылья Советов» далеко продвинулась в Кубке ВЦСПС (фото 2). Было в ту пору Владимиру неполных 20 лет (родился 5-го июля 1925 года).

Талантливый уфимец попал «на карандаш» ко многим футбольным специалистам, и за несколько лет Владимир Зябликов прошёл путь от футболиста заводской команды до игрока высшей лиги в составе «Динамо» (Москва) и сборной СССР, которая дебютировала на Олимпийских играх в Хельсинки в 1952-м году. Из-за большой конкуренции в сборной В. Зябликову не удалось выступить на Олимпиаде, а вскоре из-за травм Владимир Зябликов покинул большой футбол.

По примеру старших товарищей по «Динамо», В. Зябликов, обладая необходимыми качествами для подобной работы, был принят на службу дипкурьером в МИД СССР. Очень сложная в физическом плане и интересная работа дипкурьера оборвалась вместе с жизнью Владимира Зябликова во время очередной командировки. По сути, в произошедшем и по сей день, нет ясности, однако, по одной из версий, самолёт с советскими дипкурьерами, в числе которых был и В. Зябликов, был сбит ракетой в районе границы ФРГ (Федеративная Республика Германия) и Чехословакии. С тех пор, в День памяти погибших советских дипкурьеров (Теодор Нетте и др.) на одном из московских кладбищ проходит акция, когда возлагаются цветы к памятникам, в т.ч. и Владимиру Алексеевичу Зябликову.

Авторы: Олег Шухардин и Владимир Колос.